令和7年第3回千代田区議会定例会での小林たかや一般質問・回答全文

議長/次に、19番小林たかや議員。

小林議員/令和7年第3回定例会に当たり、千代田区議会自由民主党として一般質問をいたします。

千代田区に住めば健康寿命が伸びるのまちの実現に向けてについて、お伺いいたします。 千代田区は都心の真ん中に位置しながらも高齢化と単身世帯の多さという特徴を抱えています。 実際、世帯の半数以上が単身世帯であり、令和2年には区内で年間約22名の孤独死が確 認され、その多くが発見まで数日を要したと報告されています。 これは地域包括ケア体制の整備が進む中で、なお現場の暮らしでは孤立や不安が残っていることを示しているのではないでしょうか。

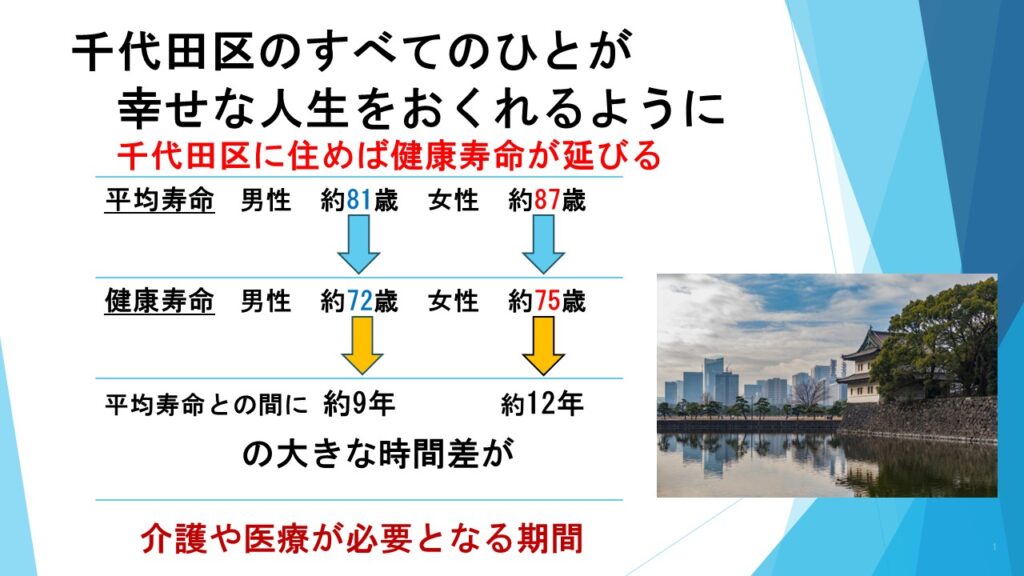

もちろん、区としましても、これまで健康づくり事業や介護予防の取組を重ねてこられた ことは承知しております。 しかし、これから本格的な高齢化社会を迎えるにあたり、従来の制度や枠組みだけでは限 界が見え始めているのも事実です。 ここでスクリーンを御覧ください。

御覧のとおり、平均寿命と健康寿命の間には、男性で約9年、女性で約12年という大き な差があります。 この差はすなわち、介護や医療が必要となる期間を意味します。 とりわけ千代田区に住めば健康寿命が伸びると区民が実感できるまちにするには、医療や 介護に至る前の段階、つまり日常生活そのものをどう支えるかが極めて重要であると考えます。

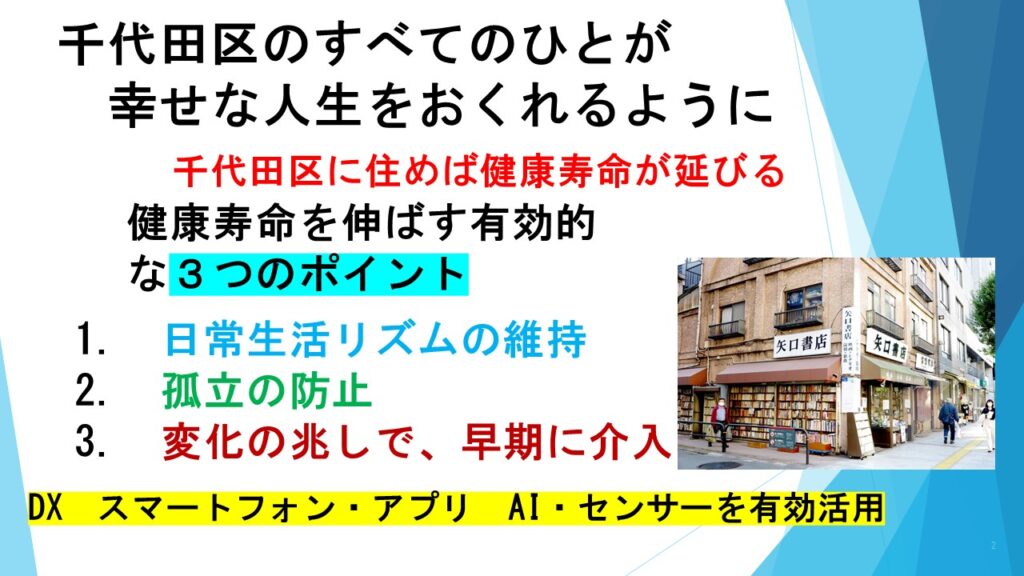

そのための有効な視点は3つあると考えます。

これらのスライドに示したように、健康寿命を延ばすためには、日常生活のリズムの維持、 孤立の防止、変化を早期に察知するの3点が重要です。

第1に、生活リズムの維持です。

高齢者にとって、朝、決まった時間に起きる、誰かと軽く言葉を交わすといった小さな習慣が健康と自立を大きく左右します。行政がこれをどう後押しできるかが問われているのであります。

第2に、孤立の防止です。

単身世帯が多い都市部では、地域のつながりが薄れやすく、ふとしたときに、誰にも頼れ ないという不安が強まります。日常的なやり取りを通じて、今日も誰かとつながっていると実感できることが、孤立防止 の鍵となります。

第3に、変化の早期察知です。

生活習慣の乱れや小さな異変を見逃さず、必要に応じて、地域包括支援センターや医療介護につなげることができれば、重度化を防ぎ、結果的に区全体の介護、医療負担を軽減することにつながります。 これらを実現するためには制度や人材に加えて、デジタルの力をうまく活用することが不可欠です。スマートフォンアプリ、AI、センサーといった仕組みを、効率化のためのDXにとどめ ず、日常の安心を下支えするDXとして位置づけることが求められます。千代田区は他の自治体に比べ、徒歩圏内にコンビニやクリニックがあり、生活インフラが非常に整っています。物理的な距離のハンデが少ないからこそ、コスト、ソフト面を充実させれば、健康寿命も、実寿命も、さらに伸ばせる可能性が高いと考えます。これが実現すれば、千代田区は全国から独居高齢者が住みたいと思うまちとしてモデルに なるのではないでしょうか。

そこでお伺いいたします。

1、区の現状認識についてです。

①区内では、単身世帯が半数以上を占め、年間約25名の孤立死が確認されている現状を どのように受け止めているのでしょうか。 ②地域包括ケア体制の整備が進む中で、孤立や不安が残る実態を、区としてはどのように 把握しているのでしょうか。

2、健康寿命を延ばすための新たな支援の必要性についてお伺いします。

①千代田区に住めば健康寿命が延びると実感できるまちを目指すにあたり、従来の制度や 枠組みの限界をどう考えるのか。 ②医療や介護に至る前の段階、日常生活そのものを支える仕組みを、区としてどのように 位置付けているのか。

3、日常生活支援における3つの視点についてお伺いいたします。

①(?)規則正しい生活リズムを維持するための仕組みを行政としてどう後押しできるの か。

②単身世帯が多い都市型地域で日常かつ日常的なつながりをどう確保していくのか。

③生活習慣の乱れや小さな異変をどう把握し、地域包括支援センターや医療介護につなげていくのか。

4、デジタル活用の在り方について。

①区民の日常の安心を下支えするために、DXをどのように活用していくのか。

②高齢者支援や孤立防止に資するデジタル施策をどのように考えているのか。

5、モデル事業実証の仕組みについてお伺いします。

小規模なモデル事業を行う場合、どのような目標や評価軸を設定して検証していくのか。

以上、5点につき、区長並びに関係理事者の御見解をお伺いいたします。

次に、千代田区におけるドローン活用の可能性と、防災生活支援の展開についてお伺いします。

区民の生命と暮らしを守ることは自治体に課せられた最大の責務であり、とりわけ首都の 中枢を担う千代田区において、その責任は極めて重いと存じます。 高層建築物が密集し、行政・経済・交通の機能が集中する本区において、一度、首都直下 地震などの大規模災害が発生すればその影響は甚大であり、区民生活の安全・安心をいか に確保するかが喫緊の課題となります。 近年、世界各地で飛躍的に進化するドローン技術は、この課題に立ち向かう新たな挑戦と して大きな可能性を秘めています。 海外のみならず、国内でも既に山間部における医薬品輸送、災害現場の被害状況把握、さらには買い物困難者への物資の配送など、実用段階に入った事例が数多く見られるようになりました。

しかしながら、千代田区においてドローンを活用するに当たって、まず、区内でそもそも 飛行が可能なのかという根本的な課題を避けて通ることはできません。 航空法や小型無人機等飛行禁止法に基づく厳しい規制が存在し、国会・皇居・官庁を抱え る本区では、他の自治体以上に飛行制限が強いと認識されます。 したがって、この規制の下で自治体としてどのような範囲で運用が可能なのか、また、実証実験や研究に踏み出せる余地があるのかを明らかにすることが第一であると考えます。この前提を踏まえた上で、私は次の点について順次、お伺いいたます。

1,ドローン活用の現状と法的枠組みについての確認です。

まず、本区において自治体が主体となってドローンを運用することが、現行法制の下で実際に可能なのかについてお伺いします。 航空法や小型無人機等飛行禁止法などの国の法律、法制度に基づき、どのような規制や手続が必要となるのか。また、皇居や国会、主要官庁などを抱える本区の特殊性を踏まえ、飛行に当たって想定される制約や課題を区としてどのように認識しているのか。さらに、現時点で区が考えるドローン活用の位置づけについてお伺いいたします。

2,他自治体における防災活用の事例の確認についてです。

2,他自治体における防災活用の事例の確認についてです。

次に、他自治体における取組についてお伺いいたします。 港区では、災害時における被害状況の把握や帰宅困難者支援、孤立地域への物資搬送訓練など、防災用ドローンの活用が進められております。 特に注目すべきは、高層マンションを対象とした実証実験です。 港区では、みなと新技術チャレンジ提案制度を活用し、株式会社ハミングバードと協力して、災害時の緊急物資輸送を目的にドローンの実証を行いました。大規模災害では、エレベータが停止し、高層階住民が孤立する事態を想定し、ドローンで屋上へ医薬品や支援物資を直接届ける取組であります。こうした実証は、都市特性が類似する本区にとっても極めて参考になると考えます。また、他の自治体において、防災分野に限らずマンションの外壁や屋根の点検、安全確認といった維持管理業務にドローンを活用する動きが広がっております。江東区や横浜市なども、災害時の物資搬送や被害状況把握を想定した導入が進められているということは承知されております。

そこでお伺います。 港区をはじめとする近隣自治体や全国の先行事例を、本区はどのように把握しているのか。 そして、それらの事例を千代田区としてどのように参考として、研究や実証、さらには導 入へとつなげていこうとしているのか。加えて、首都直下地震等が現実に起きれば、千代田区でも高層マンション住民の孤立や交通寸断が必ず想定され、その意味で、もはや参考にするにとどまるものではなく、早急に検討に着手し、具体的な実証実験や準備を進めるべきではないでしょうか。区長の明確な御決意をお伺いいたします。

3、千代田区における防災・災害対応での活用可能性についてです。

次に、本区での具体的な防災活用についてお伺いします。多くの高層マンションやオフィスを抱える本区において、大規模災害時にはエレベータは 停止、道路は寸断が想定されます。その際、緊急物資の搬送手段としてドローンを活用する可能性はないのでしょうか。また、被害状況の迅速把握や情報収集、さらには安否確認や帰宅困難者対応といった分野 において、ドローンを生かす余地はあるのか区の見解をお伺いいたします。

4、平時の生活支援・買い物困難者対策への応用です。

4、平時の生活支援・買い物困難者対策への応用です。

ほかに、防災時だけでなく平時の活用についてお伺います。 高齢者や買い物困難者への生活物資輸送、搬送、日常的な見守りや福祉分野での応用など、地域包括ケアの観点からもドローン活用の可能性は大きいと考えます。本区において、こうした生活支援への応用についても、どのように考えているのかお伺いいたします。

5、研究・実証事業と人材育成・体制整備についてです。

最後に、導入に向けた基盤整備についてお伺いします。まず、小規模な実証実験を行う方針があるのでしょうか。また、操縦者や運用管理者といった人材育成については、どのように考えているのでしょうか。 さらに、将来的に自治体として本格運用するためには、どのような体制を整えていくのか区の見解をお伺いいたします。

以上を踏まえて、改めて区長にお伺いいたます。

千代田区の都市特性や災害リスクを考慮し、ドローンを防災・生活支援の分野で活用する 展望について、区長としてどのような方向性を描いているのか、御所見をお伺いいたしま す。 以上、区長並びに関係理事者の明快な答弁を求め、質問といたします。

議長/保健福祉部長。

保健福祉部長/小林議員の健康寿命の延伸に関する御質問にお答えいたします。

まず、区の現状認識についてでございます。 社会から孤立した状態で誰にも看取られずにお亡くなりになる孤立死。単身世帯が半数を占める本区におきましては、できる限り減らしてまいりたいと考え、地 域包括ケアを担う様々な方による見守り活動の中で把握、未然防止に努めております。

次に、健康寿命を延ばすための新たな支援についてでございます。孤立状態解消のためには、これまでの取組に加えまして、他者とつながりを持つためのきっかけづくりに行政が支援をしていくことが必要であると考え、生活圏域での新たな居場 所や、地域活動の担い手としての役割を持てるような事業を社会福祉協議会と連携して、今年度開始したところでございます。

次に、日常生活支援における3つの視点についてでございます。本区におきましては、75歳以上の介護保険サービスを利用されていない方を対象に、高齢者あんしんセンターの専門職員が年間で3500件を超える戸別訪問を行っていることに加え、猛暑の時期には、85歳以上の介護保険サービス未利用の方のうち、ひとり暮らしまたは高齢者のみ世帯の方を対象に看護師による戸別訪問を実施し、顔の見える関係、 信頼関係の構築を進めており、感謝のお言葉も多く頂戴しております。さらに、声の電話訪問や救急通報システム、民生児童委員をはじめとする地域の皆様方による見守り活動の中から、高齢者あんしんセンターなど関係機関へつなげていることは御案内のとおりでございます。

次に、デジタル活用の在り方についてでございます。孤立の解消のためには、顔の見える関係、信頼関係の構築は欠かせないものであります。その上で様々なデジタル技術の活用も期待されているところでございます。例えば、シルバー人材センターにおきましては、認知機能みまもりAIアプリを導入し、認知機能低下に伴う事故やけがの発生を防ぐ取組を行っていることも一例と認識しております。

最後に、モデル事業・実証の取り組みについてでございます。高齢者の孤立状態の解消という目的でモデル事業、実証実験的な取組を行うに際しましては、定量的な目標、評価軸のみでは難しく、定性的な検証もせざるを得ないのではないかと考えております。

今後とも、不安や孤立の解消、ひいては孤独死を防ぐための取組につきまして、地域の皆 様方とともに努めてまいります。

議長/行政管理担当部長。

行政管理担当部長/小林議員のドローン活用に関する御質問にお答えいたします。

ドローンの飛行につきましては、議員御指摘のとおり、航空法や小型無人機等飛行禁止法により規制されております。本区は人口集中地区に該当するとともに、おおむね300メートル周辺の飛行が規制される皇居等の重要施設が多いなど、関係機関の許可や同意が必要であり、区内でのドローン 飛行は困難と認識しております。 加えて、災害発生時には緊急用途地域となる可能性が高く、その空域では自衛隊、警察、消防等のヘリコプターの飛行が優先され、ドローン飛行は原則禁止となります。一方で、災害時における状況把握や物資輸送などの活用可能性については十分認識しております。また、ドローン活用は国においても重要施策に位置づけられており、災害時の活用はもとより、配送、見守り、安全確保のための監視、インフラ点検など、平時においても人々の暮らしをより豊かにする可能性があるものと認識しております。そのため、制度改正や技術動向、他自治体での実証実験などを注視しているところでございます。今後は、物資輸送や被災証明書交付のための住家被害認定調査への活用など災害時の活用可能性について、実証実験の実施も含めた研究の中で、規制や許可等の手続、操縦者といった人材育成、体制に関する課題などを整理してまいります。

議長/小林たかや議員。

小林議員/小林たかや、自席より質問いたします。

まず、健康寿命のほうですけれども、人的対応を一生懸命しているのも分かりますけど、 これからはまた対象者が増えていく。それで、こちらの人がいるのかというと、いない。 だから単身世帯も増えていくので、効率のためDXでもやっていると言いましたが、効率のためのDXではない。 DXをどのように活用するかというのを真剣に考えないと、これから足りなくなってからでは大変(?)。 細かい変化も取るということが大切なので、その辺をもう一度お答えください。

ドローンについては、ドローンの飛行が難しいというか、これはチャレンジなんです。千代田区にある高層ビル、ほかでもたくさんあるんですけど1000世帯が入っているところとかできていますよね、3000人ぐらいいます。 そこには、エレベータ、8機、10機あります。ただ、どこのマンションも階段は2基しかないんですよ、大体2基。その人が下に降りることも上がることも2個の階段では実質できないと言われているんです、階段では。エレベータは使えないんです。だけれども、降りてきちゃう人も多い。事故、震災があると下に降りてきちゃうので、降りてきちゃった人はもう上がれないんですね。 上に資材、いろいろなものがあって、もしくは上にいる人はもう降りてこないんです。そこに物を運ぶというのは、危険だ危険だなんて言っても、みんなね、そこにいる人はドローンがあればやってしまう可能性もあるんです。だから、これからチャレンジして、それができるように、超高層マンションでも動かせるようなチャレンジをしていかなくちゃいけないというので港区は始めたんですよ。それを千代田区は無視してはいけないんです、いくら地域が違うといっても状況は同じです。 その点について、活用についてのお答えをもう一度お願いします。

議長/保健福祉部長。

保健福祉部長/小林議員の再質問にお答え申し上げます。

全国から独居高齢者が住みたいと思うまちにすべきかどうかということにつきましては慎 重な議論が必要かと存じますが、高齢者の日常生活を下支えするためのデジタル技術の活用ということにつきましては、シルバー人材センターでの活用事例を御紹介いたしましたが、既に様々なアプリケーション、技術があるものと理解しておりますので、区政におきましても幅広に研究をしてまいりたいと考えております。

議長/行政管理担当部長。

行政管理担当部長/小林議員の再質問にお答えをいたします。

本区につきましては、人口集中地区に該当するとともに、おおむね300メートル周辺の飛行が規制される皇居等の重要施設が多い状況でございます。 また、災害発生時には、緊急用途地域と指定される可能性が高く、その場合は空域では自衛隊、警察、消防等のヘリコプターの飛行が優先されて、ドローンの飛行は原則禁止となります。 ただ、災害時における状況把握や物資輸送などの活用可能性については十分認識しておりますので、今後も引き続き制度改正や技術動向、他自治体の実証実験などを注視してまいります。